第54回会議(誤報問題、いじめ自殺報道)

誤報といじめ自殺報道議論 「報道と読者」委員会

意見を述べる(奥左から)神田安積委員、佐藤卓己委員、太田差恵子委員=11月10日、東京・東新橋の共同通信社

共同通信社は11月10日、外部識者による第三者機関「報道と読者」委員会の第54回会議を東京・東新橋の本社で開いた。3人の委員が人工多能性幹細胞(iPS細胞)臨床応用の記事と尼崎連続変死事件の顔写真の2件の誤報と、いじめ自殺報道をテーマに議論した。

iPS臨床応用の誤報について、京都大大学院教育学研究科准教授の 佐藤卓己氏は「著名な学者が盗作した例もある。科学の検証は難しい。誤報があり得ることを織り込み、正しいものに近づけていくことが建設的だ」と話した。

弁護士の 神田安積氏は「どういう記事にすべきだったか具体的検証が必要だ。報道しなかった他社のチェック態勢を調査し、取り入れるぐらいの努力をしなければならない」と述べた。

顔写真の誤報は2月の大分女児死体遺棄事件に続き今年2件目。介護・暮らしジャーナリストの 太田差恵子氏は「19年前の写真を使うことに無理があるのではないか」と指摘し、神田氏は「前回の検証や再発防止策が果たして十分だったのか、厳しく問い掛けられている」と詳細な分析を求めた。

いじめ自殺報道について、神田氏と太田氏は「いじめの連載記事は突っ込んだ取材だった」と評価。佐藤氏は「学校は密室になっている。学校を開くことが、いじめを減らす最大の方策になるのではないか」と述べた。

![]()

2件の誤報などを議論 「報道と読者」委員会

共同通信社の第三者機関「報道と読者」委員会の第54回会議が11月10日開かれ、3人の委員が人工多能性幹細胞(iPS細胞)臨床応用の記事と尼崎連続変死事件の顔写真の2件の誤報といじめ自殺報道をテーマに議論した。京都大大学院教育学研究科准教授の 佐藤卓己氏は科学報道の難しさの問題を投げ掛け、弁護士の神田安積氏は誤報の再発防止には具体的検証が必要と指摘した。いじめ自殺報道について介護・暮らしジャーナリストの 太田差恵子氏は、突っ込んだ記事で背景を伝えれば社会全体がいじめに注意することにつながると述べた。【テーマ1】2件の誤報

速報重視でいいか--佐藤氏 検証に厳しい目を--神田氏 古い写真に限界--太田氏

米国から帰国し、記者団の質問に答える森口尚史氏=10月15日、成田空港

▽iPS臨床応用誤報

佐藤委員 共同通信がまとめた大型検証記事の最後に「速報を重視するあまり、専門知識が必要とされる科学分野での確認がしっかりできないまま報じてしまった」とある。通信社の使命として速報を重視するという考え方が科学報道に打ち出されていいのかという問いを投げ掛けている。過去に著名な学者が盗作した例もある。科学の検証は難しい。誤報があり得ることを織り込み、正しいものに近づけていくことが建設的だ。

神田委員

太田委員 新聞を読む立場の生活者とすると、新聞には事実を求めたい。急いだものはテレビやネットで見ることができる。落ち着いて新聞を読んで自分の中で消化する作業をしているので。疑義が生じたときに(記事配信先の)新聞社に迅速な情報伝達ができなかったのはなぜか。伝えるとさらにややこしいことになると思ったのか、時間に流されたのか、たぶん大丈夫だろうと思ったのか。一般読者の顔を思い浮かべて仕事をしてほしい。

吉田文和編集局長 正しければ最大級のニュース。真実かどうかの評価をどう組み込んでいくか。 森口尚史氏の虚偽の発表を真実であるかのように一級のニュースとして扱ったことが間違いだった。真実性の追求について厳密にしたい。森口氏への取材蓄積がなく、人物評価ができていなかった。他社に比べて取材の厚さが劣っていたことは認めなければならない。

江頭建彦科学部長(会議開催時) 科学取材は相手の説明をいかに分かりやすく伝えるかに重点を置きがちだが、だまされない視点も非常に大事だ。本人への取材と並行して業績や肩書などの外形的な事実や周辺の研究者からも裏付けを取る必要がある。それが不十分だった。(内容を肯定する)積極証拠の評価に傾きすぎた。(否定的な)消極情報が集まり始めた時間が遅く、内容もやや不十分と思えたため、これを伝えるとややこしいことになるとの心理があったことは否定できない。結果的にはより大きな迷惑を掛けてしまった。

▽尼崎変死事件顔写真

太田委員

神田委員 2月の件の際にも指摘したが、容疑者の顔写真については、仮に本人であっても載せてよいのかという問題があり、載せる場合は慎重さに慎重さを重ねる必要がある。同じ写真を入手しながら、あえて掲載しなかった社もある。前回の検証や再発防止策が果たして十分だったのかが厳しく問われている。

尾崎徳隆ニュースセンター長 ガイドラインの中に、古い写真は使わないとは入れていない。今検討している最中だ。ガイドラインは、本人をよく知る人物に確認するとしていたが、今回は「十数年前によく見た人」にすぎなかった。ガイドラインに沿っていなかったと認めざるを得ない。

佐藤委員

佐藤委員 今回は間違えられた人が名乗り出て間違いが発覚した。古い写真を使うのはリスクがあると意識しなければならない。

神田委員 その後、間違えられた方の被害回復が不十分であること等を理由に、兵庫県警が本人の写真をメディアに提供し、共同通信も配信した。メディアが起こした誤報について、メディア自らが被害者の名誉を回復できていないことは問題だ。また、警察に提供された被告人の写真をメディアが使用していることは、誤報以上の問題を含んでいることをきちんと整理しておくべきだ。

| iPS臨床応用の誤報 |

|---|

| 共同通信は、森口尚史氏=東京大病院特任研究員を懲戒解雇=が、さまざまな細胞になる能力がある人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使い心不全患者を治療したとの記事を10月11日付夕刊用に配信した。読売新聞の11日付朝刊の記事を後追いし、森口氏本人や多くの論文で共著者となっている大学教授に取材し、裏付けが取れたと判断した。だが再生医療の専門家から疑問点が指摘され、森口氏が臨床研究の承認を得たと主張する米ハーバード大や病院が否定、森口氏もその後、虚偽だと認めた。 |

| 尼崎連続変死事件の顔写真誤報 |

|---|

| 兵庫県尼崎市の連続変死事件で共同通信は10月23日、当時別事件で起訴されていた角田美代子被告の顔写真だとして別の女性の写真を配信した。この女性が同月30日「写真は私だ」と名乗り出て誤りが分かり取り消した。写真は角田被告の息子が小学校に入学した際の集合写真(1993年撮影)から切り取った。関係者から集合写真の提供を受け、息子を知り、角田被告を度々見ていた人物に話を聞き、角田被告と判断した。共同通信は2月に大分女児死体遺棄事件で別人の写真を配信、その後提供写真の確認ガイドラインを作っていた。 |

【テーマ2】いじめ自殺報道

生の声伝える必要--神田氏 自殺誘発に注意を--太田氏 批判で学校萎縮も--佐藤氏

自殺した男子生徒が通っていた中学校の家宅捜索を終え、引き揚げる滋賀県警の捜査員=7月、大津市

神田委員 いじめを根絶することは難しい。警察が介入せざるを得ない場合もあるが、再発防止につながらない。教育委員会や評論家だけでなく、いじめの実態を知る当事者の知見なくして有効策は生まれない。これまでの対策で何が足りなかったのかメディアには検証を求めたい。いじめには、学校による事実の 隠蔽(いんぺい)が伴うことが少なくない。学校に外の風を入れていく工夫が必要だ。

佐藤委員 大津市の事件のように暴行や恐喝が疑われる行為をいじめと書くことが、物事の本質を 矮小(わいしょう)化させてはいないか。犯罪が起きたという書き方も当然あり得る。

学校には、警察も報道もなかなか教室まで入れない密室性があるが、暴行や恐喝だとはっきりした段階では警察は介入すべきだ。密室性をなくし、学校を開くことが、いじめを減らす最大の方策になるのではないか。

太田委員 共同通信の連載「いじめ しまい込んだメッセージ」は突っ込んだ記事だ。こうして背景を伝えれば、社会全体がいじめに注意する。どこまでをいじめという言葉で片付けるか、何がいじめかは社会全体で考えなければならない。それを記事で提案していくのも必要ではないか。

報道がいじめ自殺を誘発するかもしれない、というのは懸念されるべきだ。そうならないよう、記事で何を注意しているか聞かせてほしい。

石亀昌郎社会部長 自殺の誘発はわれわれも非常に危惧している。そうならないように、自殺以外に解決の方法があるということを書いている。

山本裕之大阪社会部長 連載は、亡くなった生徒を取り巻く状況を家族も含めて複合的に描こうと始めた。ただ、遺族にはつらい部分も書いており、報道の責任や世の中に伝えるべきメッセージを比較、考慮して書いた。いじめ根絶は難しいとは思うが、子どもの命を一人でも多く救いたいと考え報道している。

神田委員 報道は事件が起きた時だけでなく、長く続けてほしい。「いじめと向き合う--私が伝えたいこと」というインタビュー連載が出稿されているが、こうしたいじめを受けた人、見守った人の共感や励ましは読者の心に伝わり、関心が広がる。いじめを乗り越えた人の生の声を伝える機会も多くつくってほしい。

佐藤委員 「学校、市教委は猛省せよ」という論説が配信されているが、いじめが学校の密室性から生まれるなら、そこに反省を求めても解決しない。繰り返し言われて隠蔽体質が強まったのではないかとすら思える。「反省しろ」と言われれば「うちは起こっていません」と防御したくなる。反省を求めるより、学校の責任を社会でどう分担するか考えるべきだ。開かれた学校になり、取材が中まで入っていけるような社会が健全だと思う。

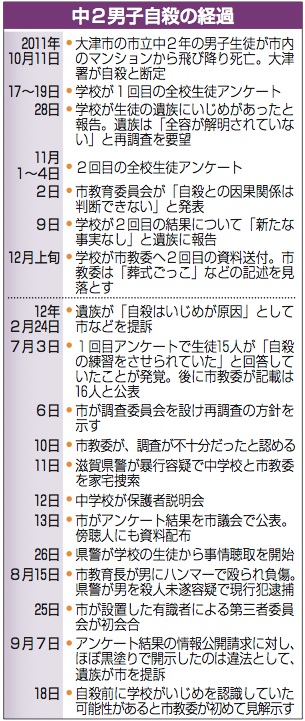

| 大津市の中2男子自殺 |

|---|

| 2011年10月、大津市の市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自宅マンションから飛び降り自殺。学校での全校生徒アンケートの回答結果から、市教育委員会は「いじめと自殺の因果関係は判断できない」とした。遺族は12年2月、市などを提訴。その後「自殺の練習をさせられていた」と生徒16人が回答していたことが判明、ずさんな調査実態が明らかになった。滋賀県警は暴行容疑で学校などを家宅捜索し、市は原因究明のため第三者委員会を設置した。 |